学校の反脆弱力⑦ 「見守りボランティアの脆弱性」

では次に、「見守りボランティア」の脆弱性について考えてみよう。

今現在も、子供たちの登下校時には必ずと言っていいほど、ベストを着て黄色い旗をもったボランティアが子供たちについて歩いたり、交差点に立っていたりする。

そのほとんどが高齢者だ。

「登下校見守りボランティア」は、2004年11月を契機として全国に広がったことは間違いのない実態であると言っていい。

2004年11月17日。

当時、奈良市立小学校1年生の女児が、下校中、連れ去られて命を奪われた。

事件発生時、女児は1人であり、後わずかで自宅に到着するところだった。

この事件まで、登下校時の危険性(犯罪に関連して)を認識している学校、保護者はそれほどいなかったのではないだろうか。

この国では、子供は1人でいても安全だった。

そして女児の通っていた学校はパニックに陥った。

「明日から、子供たちの登下校の安全をどう守ればいいのだ」

事件発生の中で悲嘆にくれて学校に集まっていた地域住民が言ったそうだ。

「先生たちは学校で子供たちをケアしてほしい。学校の外は私たちがやるから」

これが、「登下校安全ボランティア」誕生の瞬間だ。

以前に私が講演で訪れた県で、地域、学校区ごとに結成されている登下校安全ボランティアの資料を見て、改めて気付かされた。

その結成年月日は9割以上が「2005年4月」だった。

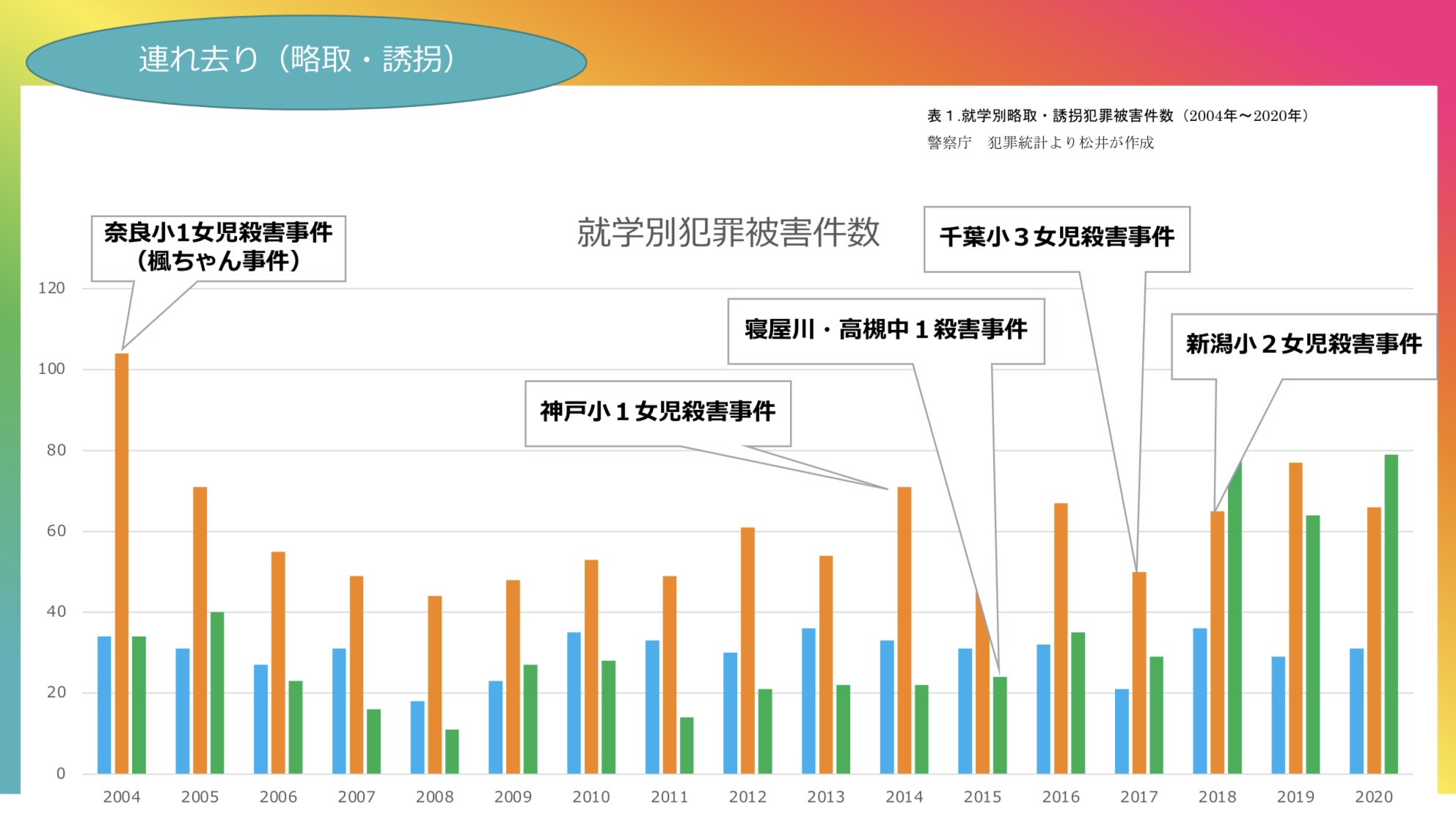

そして2005年以降、子供の連れ去り事案は急速に減少する(表1参照)。

2004年の事件以降、登下校時の危険に私たちは気づき、全国的に登下校安全ボランティアが至る所で見られるようになった。

鮮やかな蛍光色のベストを着た大人が至る所にいれば、そこから子供を連れ去ろうとする犯罪者に対して強力な抑止となる。

表からもわかるように、2008年ごろまで、連れ去り事案は急速に減少した。

しかし、それ以降は緩やかな増加傾向にある。

ここに、「登下校安全ボランティアの脆弱性」がある。

脆弱性の要因は3つある。

まず一つは、先にも述べたように、ボランティアはそのほとんどが高齢者で組織されているということにある。

高齢者が、自身の健康を維持し続け、その役割を担い続けることの持続性が低いことは、現実的な実態である。

次に、その担い手が継がれていかないという実態である。

あるボランティアが言っていたが、役割を担うことに積極的になれない理由として「おっくうである」ということがあるそうだ。

毎朝決まった時間に、決まった場所に立つことが期待され、その役割を担い続けることが「おっくうである」ということだ。

また、その「おっくう」さの中には、のしかかる責任の重さがある。

もし目の前で、子供が危険な目に遭いそうになったら、果たして自分が守ることができるのか、あるいはその責任を背負えるのか、という「おっくう」さがある。

3つ目は、学校とボランティアの連携における脆弱性である。

現在の学校教員の多忙(感)については多くで語られるところである。

その中、平成31年1月に「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について(答申)」(中教審)が出された。

簡単にいうと、「学校の働き方改革」である。

そこでは、

「登下校に対する対応」は「基本的には学校以外が担うべき業務」であることが明記された。

したがって、学校は登下校の子供の安全に関しては、地域住民や保護者がその業務を担うものであるという認識に立つことが「許された」ことが実態である。

それは、登下校の子供の安全について、学校は手放せることを意味する。

したがって、登下校ボランティアの組織は地域住民で構成することになる。

学校は地域や保護者に子供の登下校の安全は任せ、高齢者は学校という建物の外で、学校に通う子供の安全を、責任を負いながら全うしようとする。

この矛盾した状況に脆弱性が宿る。

「登下校安全ボランティア」の脆弱性は、その持続性に大きな不安があることを意味している。

この方法をいつまでも続けることは困難なのではないか、ということは誰もが気づき始めているだろう。

「登下校安全ボランティア」の脆弱性は、ボランティアに課題があるわけでも、学校、教師に課題があるわけでもない。

方法そのものに脆弱性(限界)があるということだ。

子供の登下校の方法について、イノベーティブな取り組み、考え方が必要だ。

でなければ、また悲劇を繰り返す。