大阪教育大学附属池田小学校事件 21年目のこの日に③ 〜最終回・「悲しみ」だけで終わらせないためには何が必要なのか〜

事件から21年目の6月を終えようとする下旬の日。

大阪教育大学附属池田小学校で、大阪教育大学の学生を対象に学校安全の取り組みが行われた。

これは、将来教師を目指す学生に、事件の概要を伝えたり、校舎見学をするものだが、何よりも大きな意味を持つのは、遺族の話を直接聞くという取り組みだろう。

そのような貴重な機会に、当校の元教員ということで学生を連れて参加させてもらった。

酷暑のなか、附属池田小学校への道のりを歩きながら、懐かしい気持ちでいっぱいになった。

登下校のとき、毎日誰かが安全パトロールをした。

働き方も何もなかった。

そこには、安全な学校を創り、児童の安全を守るという使命感だけが教員の誰の中にもあった。

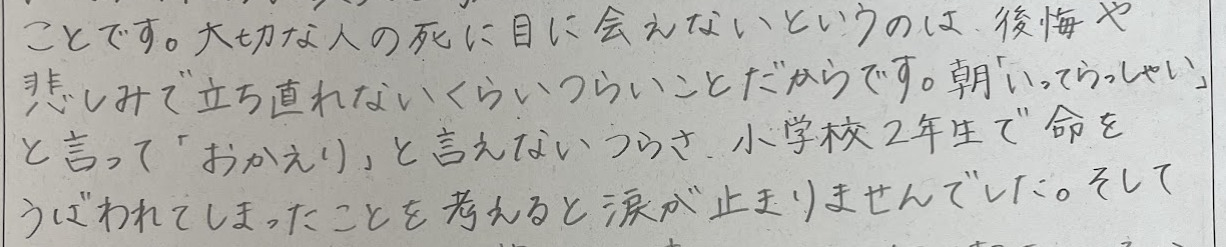

遺族の話には知らなかった事実もあり、衝撃と、悲しみに満ちた時間となった。

学生はどう感じたのだろう。

話を聞いている学生の姿に目をやると、溢れる涙を拭いながら話を聞いている姿があった。

この学生たちは、きっと6月8日にはこの日の話を思い出すだろう。

そして教師になったとき、目の前の子供たちの命を思い、この話をしてくれるだろう。

しかし大切なのは、そのときに「何を」「どうやって」伝えるかだ。

遺族の話や事件の話には、強烈なインパクトがある。

そのインパクトは、ともすれば「超えることのできない壁」を表出させる。

以前、震災遺族の話を聞く機会をいただいた。

1995年の阪神淡路大震災でお子さんを失った遺族は、二つの「焦り」のようなものを訴えた。

一つは、2011年に発生した東日本大震災のインパクトが、阪神淡路大震災を風化させるのではないか、という焦りだった。

これは、遺族特性という言葉が適切かわからないが、その悲しみ、子供が遺したものを忘れられたくないという感情に触れる機会が何度かあったし、それは十分に理解できる。

もう一つの焦りは、自分達の言葉が人々に届いているのかという焦りだ。

これについては、震災遺族の話の中でこのように表現された。

「当事者と非当事者の間に壁がある。どうかその壁を乗り越えて、こちらに来てほしい」

この壁は、実は当事者が伝えようとするインパクトが作り出している可能性もある。これについては「語り継ぎのジレンマ」研究を論文にしたので、次回から紹介していきたい。

話を戻すと、遺族の話の中の「悲しみのインパクト」だけを受け取り、それを伝えても聞き手はそのインパクトに終始してしまい、一過性の物語になってしまう可能性があるということだ。

例えば、附属池田小学校事件の遺族の話を聞いた学生が、将来教師になって、あるいは子を持つ親となり、その子供たちに語るとき、「どれだけ悲しい話を聞いたか」「どれほど凄惨な事件だったか」を話しても、また一過性の物語で終わってしまう。

「悲しさ」をつなぐことは難しい。

現に、毎年、平和学習としてヒロシマを学ぶ子供たちに、あるいはそれを教材として提供する教師に、その悲しみのインパクトが低下するベクトルは妨げられない。

「悲しみ」や「凄惨さ」のインパクトは教訓として繋がっていかないのかもしれない。

なぜならそれは、「伝承」を「記憶」だけに依存しているからだろう。

記憶は薄れゆく。

しかし、教訓を実践に具体化すると、それは文化として継承されていく。

例えば「IDフォルダー」を例に挙げてみよう。

2001年6月8日。

おそらく午前10時ごろ。

大阪教育大学附属池田小学校の校庭で、ひとりの教員が男とすれ違った。

「担任教員は、体育館の横で、犯人とすれ違い軽く会釈をしたが、犯人は会釈を返さなかったので、保護者でもなく教職員でもないと思ったにもかかわらず、何らかの雰囲気を察して振り返るなど、犯人の行く先を確認せず、不審者という認識を抱けなかった。」

「池田小学校事件を語り伝えていくために」大阪教育大学・大阪教育大学附属池田小学校

これが事件の発端部分となる。

一つ言えることは、このとき、2001年の段階で学校の授業時間中に暴漢が侵入し、児童に危害を加えることは、学校関係者だけではなく、多くの国民が想像だにしていなかったのではないか。

しかし事件は起きてしまった。

この、「すれ違った瞬間の悔恨」は、IDホルダーによる身分の視覚化という実践へと変化した。

大切なのは、「すれ違ったときに気づかなかったから、子供たちは犠牲になった」という悲しみの事実だけではなく、「なぜ、先生たちはIDカードを身についてけいるのか、それは、こんな事件でこんな悲しい事実があったからだよ」と、悲しみの事実と、そこからくる教訓と、その教訓が形となったものについて語ることである。